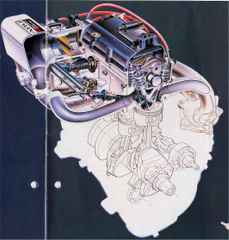

Grundsätzlich gibt es

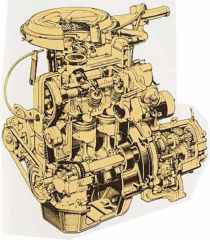

für den Justy zwei Motorisierungen. Der 1-Litermotor hat die gleichen

Hub-Bohrungsmaße wie der des Vorgängermodells Subaru 700, nämlich 78 x

69,6mm, was hier durch den dritten Zylinder 997ccm ergibt. Der kurzhubige Motor

leistet 55 PS bei 6000 U/min und hat bei 3600 U/min sein maximales Drehmoment

von 80 Nm. Damit beschleunigt er das Auto in 15,4s auf 100, die

Dauerhöchstgeschwindigkeit ist mit 145 km/h angegeben. Auch die Mechanik

entspricht weitestgehend dem Motor des 700er. Die Wasserpumpe ist im Motorblock

integriert und wird gemeinsam mit der Ölpumpe und der Ausgleichswelle von einer

Kette angetrieben. Aufgrund des dritten Zylinders entfällt die zweite

Ausgleichswelle des Zweizylindermotors. Die Verdichtung blieb bei 9,5, auch die

zwei Ventile pro Zylinder wurden übernommen. Die unglückliche Anordnung der

Zündkerze des 1.Zylinders hinter dem Zahnriemen wurde geändert.

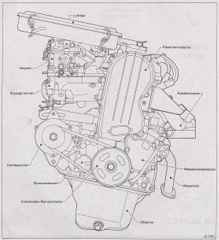

Beim 1,2-Litermotor

dagegen wurden schon einige technische Verbesserungen realisiert. Dabei kam dem

Justy zugute, dass dieser Motor auch im Kleinbus Libero eingesetzt wurde, wo ein

höheres Drehmoment erforderlich war. Deshalb begnügte man sich nicht damit,

den Motor einfach aufzubohren. Man verpasste ihm vielmehr eine neue Kurbelwelle,

wodurch bei gleicher Bohrung der Hub auf 83mm und der Hubraum auf 1189ccm

anwuchs. Das bringt den Vorteil, dass damit das maximale Drehmoment auf 97 Nm

anwächst und die Höchstleistung von 68 PS schon bei 5600 U/min zur Verfügung

steht. Damit beschleunigt der Super-Justy in 13,2s auf 100 und erreicht 155km/h

Spitze. Die schlechtere Zylinderfüllung des Langhubers glich man aus, indem man

im Zylinderkopf zwei Einlaß- und ein Auslassventil anordnete.

Während die kleinen

Motoren noch eine Unterbrecherzündung besitzen, hat der Super-Justy eine

elektronisch geregelte Transistorzündung .

Beatmet werden die

Motoren von zweistufigen Zenith-Stromberg-Fallstromvergasern, wobei die zweite

Stufe durch eine Unterdruckdose bei Bedarf zuschaltet. Das Schwimmergehäuse hat

ein Schauglas, was bei der schnellen Fehlersuche sehr hilfreich ist. Bei

schnellem Tritt auf das Gaspedal spritzt eine Beschleunigungspumpe zusätzlich

Kraftstoff ein. Zum Kaltstart gibt es eine einfache handbetätigte Klappe im

Lufttrichter, die sich etwas schwierig dosieren lässt. Manche Modelle besitzen

eine Barometerdose, welche in großen Höhen der Gemischverfettung durch die

dünne Luft entgegenwirkt. In Deutschland hatten die 1,2-Litermodelle eine

Abgasrückführung, wodurch sie als bedingt schadstoffarm eingestuft waren und

so nach Kauf 26 Monate steuerfrei gefahren werden

konnten. Für die Schweiz und Schweden gab es noch kompliziertere

Abgasreinigungssysteme (EFC-System zur Regelung des Kraftstoff-Luftgemisches

mittels ?Sauerstoffsensor), einen Aktivkohlefilter zum Auffangen der

Kraftstoffdämpfe und eine Bimetall-Starterklappenautomatik. Das ermöglichte

bereits bei den Vergasermotoren den Einsatz eines geregelten 3-Wege

Katalysatorsystems. Bei den großen Motoren wurde außerdem noch die Regelung

der Ansaugluftvorwärmung durch den Krümmer automatisch geregelt (beim 1000er

muß man noch am Luftfilter auf Winterbetrieb umschalten).

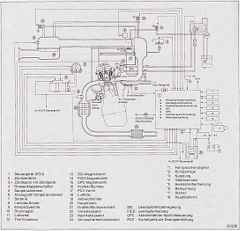

In Deutschland wurde

der 1,2-Litermotor erst mit dem Einsatz der elektronischen Mehrpunkteinspritzung

mit einem geregelten Katalysator ausgerüstet. Dadurch stieg die Motorleistung

auf 75 PS an. Eine wesentliche

Verbesserung war jedoch der Elastizitätsgewinn ( max. Drehmoment von 96 Nm

schon bei 2800 U/min!) und der geringere Verbrauch besonders im

Kurzstreckenbetrieb. Das Einspritzsystem arbeitet mit drei Einspritzdüsen, die

als Magnetventile ausgebildet sind und elektronisch gesteuert den unter 3 bar

Druck stehenden Kraftstoff vor die beiden Einlassventile jedes Zylinders

spritzen. Das hat den Vorteil, dass sich kein Kraftstoff an den Ansaugkanälen

abscheiden kann. Zur Steuerung der Kraftstoffmenge dient kein Luftmengenmesser,

sondern ein Sensor, welcher den Unterdruck im Ansaugrohr misst. Er sitzt an der

Spritzwand rechts neben dem Wischermotor. Für den Leerlauf gibt es ein

Bypasssystem, welches durch ein unter dem Luftfilter sitzendem Magnetventil

gesteuert wird. Am Drosselklappenstutzen rechts befindet sich ein Gummistopfen,

unter dem die Schraube zur Leerlaufdrehzahleinstellung sitzt. Das Steuergerät

links unter dem Armaturenbrett verarbeitet noch weitere Daten zahlreicher

Sensoren, die man der Abbildung entnehmen kann.

Nun möchte ich auf

einige persönliche Erfahrungen speziell mit dem 1,2-Liter-Motor eingehen. Wer

gl?aubt, dass ein Kleinwagen automatisch auch nur das einfachste Öl in den Motor

bekommt, wird seinen Justy nicht sehr lange fahren. Immerhin holt die kleine

Maschine ( man stelle daneben einen Golfmotor gleicher Leistung) aus 1,2 Litern

75 PS. Es sollte also schon mindestens halbsynthetisches Öl 10W40, für den

Winter besser noch 5W40 sein, denn ansonsten verkoken die Ölkanäle schnell.

Der Motorblock besteht

aus Grauguß und hat einen Aluminium-Zylinderkopf. Deshalb muß man den Motor

besonders schonend warmfahren. Aluminium dehnt sich bei Erwärmung mehr aus als

Grauguß. Wenn sich bei schneller Erwärmung die Wärme nicht verteilen kann,

entstehen Spannungen, die zu Undichtigkeiten führen.

Die Ventile sollten

regelmäßig eingestellt werden ( Einlaß 0,15mm, Auslaß 0,25mm), das sollte

bei kaltem Motor geschehen, da das Ventilspiel bei Erwärmung zunimmt. Sollte

die sich die Dichtung des schwimmend gelagerten Ventildeckels gesetzt haben,

genügen 1mm starke Unterlegscheiben unter den Ventildeckelschrauben, um den

Deckel wieder dicht zu bekommen. Der Zahnriemen muß bei den älteren Modellen

alle 40 000 km, bei den neueren alle 50 000 km getauscht werden.

Die schwarzen Gummizündkabel der

Vergasermaschinen sind eine Schwachstelle, ich würde sie generell gegen die

roten Silikonkabel des Einspritzers tauschen. Keinesfalls dürfen im Dunkeln

irgendwelche Funken sichtbar sein. Obwohl der Marder den Justy nicht so gerne

heimsucht, sollte man zumindest das freihängende Hauptkabel mit Bissrohr

ummanteln. Die Kerzen müssen alle 25 000km gewechselt werden, auch wenn sie

noch gut aussehen, lässt die Isolierwirkung der Keramik nach und die

Mittenelektrode brennt sich rund. Dann sollte auch der Motorstart bei tiefsten

Temperaturen keine Probleme bereiten. Lediglich wenn das Fahrzeug mit halbwarmen

Motor abgestellt und nach einer halben Stunde wieder gestartet wird, muß man

den Anlasser etwas länger drehen lassen. Aber das ist eine Eigenart vieler im

Leerlauf mager abgestimmter Vi?ertakter.

Der Benzinfilter, der am Unterboden links

vor dem Hinterrad sitzt, muß ebenfalls alle 25 000 km getauscht werden. Bei den

Vergasermodellen sitzt auf dem gleichen Trägerblech auch noch die elektrische

Benzinpumpe. Man sollte sie öfter auf Korrosionsschäden untersuchen und

besonders beim Einspritzer darauf achten, dass die Schellen der druckfesten

Benzinschläuche nicht durchrosten.

Auch bei der Kühlflüssigkeit soll das

Wechselintervall von zwei Jahren unbedingt eingehalten werden. Die Flüssigkeit

enthält Korrosionshemmer und wird außerdem durch die Umgebungsluft

säurehaltig, wodurch der Graugussblock

korrodiert. Durch den Hahn mit Schlauch am Kühler ist der Wechsel zum Glück

ein Kinderspiel.

Der Motor ist etwas anfällig für

Pleuellagerschäden, weshalb man trotz seiner Elastizität nicht übermäßig

aus niedrigen Drehzahlen heraus beschleunigen sollte. Ein Klappern im Leerlauf,

was beim Hochdrehen verschwindet, rührt von einer zu lockeren Kette am

Ölpumpenantrieb her (die ohne Spanner nur in einer Schiene läuft) und ist

nicht gleich Anlaß für eine Reparatur. So reparaturfreundlich der Motor sonst

auch ist, die linke Seite ist nicht sehr durchdacht angeordnet. Öl-und

Wasserpumpendeckel können zwecks Dichtungswechsel nicht ohne Motorausbau

abgenommen werden, da die Schrauben zu lang sind und beim Herausnehmen am

Innenkotflügel anstoßen.

Bei höheren Laufleistungen sollte man

die Verteilerkappe und den Finger prüfen und reinigen. Oft sind auch die

Kontakte des Schalters für den Kühlerventilator verbrannt, das sollte man vor

dem Sommer rechtzeitig prüfen. Der Ölverbrauch kann bei mehr als 100 000km

Laufleistung bei längeren Autobahnfahrten ansteigen, ist aber sonst niedrig

(weniger als 1l zwischen den Ölwechseln). Bei hohen Ölverbräuchen sollte man

bei älteren Modellen die Kanäle der Abgasrückführung ab und zu von Ölkohle

befreien.

Als ein Mangel empfinde ich auch die

recht schwergängige Kupplung. Mit verursacht wird das du?rch das aus

unerfindlichen Gründen lange Kupplungsseil, welches in einer Schlaufe verlegt

ist. Da Seele und Hülle eine Kunststoffbeschichtung besitzen, darf man nicht

schmieren. Häufig reißt die äußere Beschichtung und schiebt sich aus der

Hülle. Abhilfe schafft nur ein neues Seil.

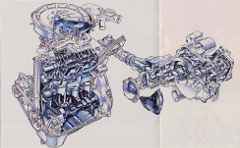

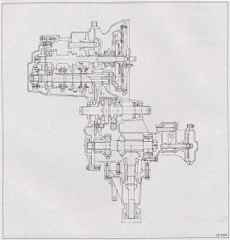

Das Fünfganggetriebe

basiert auf dem Vierganggetriebe des Subaru 700, die Zahnräder des fünften

Ganges sitzen hinten am Wellenende unter einem angesetzten Gehäuseteil. Das

Schaltgestänge führt am Unterboden direkt zum Schaltknüppel, was eine direkte

und exakte Schaltung erlaubt. Man sollte aber gelegentlich alle Gelenkbolzen und

die Kugel des Knüppels demontieren und fetten. Warum der Knüppel so lang sein

muß, wird mir ein ewiges Rätsel bleiben, ich habe ihn um 7cm gekürzt und

komme sehr gut damit zurecht, ich muß nun nicht mehr meine Beifahrer vor

Einlegen des 5. Ganges bitten, das Knie einzuziehen.

Das Getriebe reagiert empfindlich auf zu

dickes Öl. Man sollte unbedingt das von Shell exklusiv für Subaru gefertigte

Gear Oil S 75W 80 verwenden, was alle 50 000 km gewechselt werden muß und nur

in Subaru-Werkstätten erhältlich ist.

Ein Schwachpunkt ist die Synchronisation

des 2. Ganges, die sich zunächst bei niedrigen Temperaturen durch Kratzen beim

Herunterschalten bemerkbar macht. Um eine Reparatur herauszuzögern, sollte man

zeitig hoch- und spät herunterschalten und beim Herunterschalten Zwischengas

geben.

Den Entlüftungsschlauch des Getriebes

habe ich in den Ansaugschlauch des Motors verlängert, so wird sich bildendes

Kondenswasser besser aus dem Getriebe entfernt und es kann bei

Wasserdurchfahrten auch kein Wasser hineingelangen.

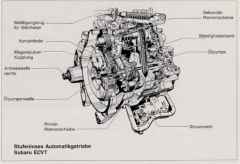

Zum ECVT-Automatikgetriebe möchte ich

hier nicht viel sagen, da ic?h damit keine persönlichen Erfahrungen habe. Die

Kraft vom Motor wird hier über eine Magnetpulverkupplung übertragen. Die

Schleifkohlen des Elektromagneten müssen alle 50 000 km getauscht werden.

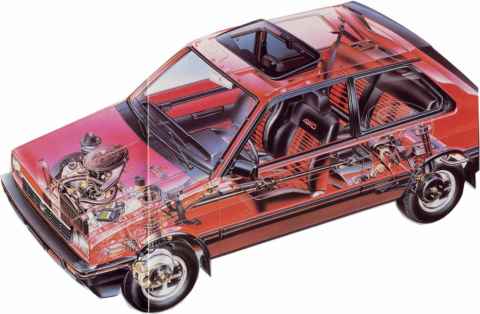

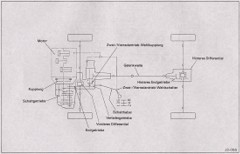

Der Justy ist von

Grund auf ein Frontantriebswagen, Motor- und Getriebewellen liegen quer zur

Fahrtrichtung. Für den Allradantrieb wurde im gleichen Gehäuse hinter dem

Vorderachsdifferential ein weiteres Stirnrad angeordnet, dessen Welle dann über

ein Kegelradpaar die Kraft auf die angeflanschte Kardanwelle überträgt. Es

gibt also kein Mittendifferential, welches den Drehzahlunterschied zwischen den

Achsen ausgleicht. Dadurch würde ein Fahren mit Allradantrieb auf trockener

Straße zu erhöhtem Reifen-und Getriebeverschleiß führen. Deshalb ist der

Hinterradantrieb zuschaltbar ausgelegt. Auf der Kegelradwelle sitzt eine

Klauenkupplung, die das Kegelrad mit dem Stirnrad koppelt. Diese Klauenkupplung

wird von einer Membran, die an beiden Seiten eine Kammer hat, betätigt. Jede

Kammer ist über ein Magnetventil mit dem Ansaugkrümmer des Motors verbunden.

Betätigt man den Schalter im Schaltknauf des Getriebes, schließen und öffnen

die beiden Magnetventile derart, dass der Motorunterdruck die Schaltklaue über

die Membran jeweils in die Aus-oder Einkuppelstellung schiebt. Dadurch kann man

auch während der Fahrt den Hinterradantrieb zu-oder abschalten. Es sollte dazu

nur der Drehzahlunterschied der Achsen nahe Null sein, ansonsten (z.b. bei

unterschiedlichen Reifen oder Kurvenfahrt) schaltet es erst nach einer „Kunstpause“

mit einem lauten Ruck. Keinesfalls darf der Schalter bedient werden, wenn

bereits ein Rad am Durchdrehen ist.

Durch das fehlende

Zentraldifferential kommt es bei Kurvenfahrt zu Verwindungen zwischen

Moto?r-Getriebeblock und Hinterachse. Zur Minderung ist das

Hinterachsdifferential so aufgehängt, dass es sich in einer Gummilagerung um

ein en geringen Betrag verdrehen kann. Bei trockener Straße sind die

Verwindungen so stark, dass man sich mit zugeschaltetem Allrad auf Dauer auch

die Motoraufhängung ruiniert. Man sollte deshalb den Allradschalter mit etwas

Vorüberlegung bedienen.

Diese Konstruktion hat

aber auch so große Vorteile, es ist eine ausgeklügelte Mechanik und kein „Hilfsallrad“.

Das beweist schon die Tatsache, dass Vorder-und Hinterradantrieb nicht exakt die

gleiche Übersetzung haben, die Hinterachse dreht mit einer Gesamtübersetzung

von 5,297 wenig langsamer als die Vorderachse mit 5,285, womit unter

Berücksichtigung des Schlupfes der Gewichtsverteilung entsprechend mehr Kraft

von den Vorderrädern übertragen wird. Eigentlich ist es schade, dass Subaru

keine Modelle mit schaltbarem Allrad mehr baut. Während bei einem Wagen mit

nicht sperrbarem Zentraldifferential ein durchdrehendes Rad genügt, um

festzusitzen, müssen beim Justy zwei Räder durchdrehen, bevor es nicht mehr

weitergeht. Auch beim Bremsen wird ein blockiertes Rad über das Getriebe von

den anderen Rädern noch mit angetrieben, die Blockierneigung ist also viel

geringer. Mit seiner einfachen

Technik zeigt der Justy im Winter ein nahezu narrensicheres Fahrverhalten. Die

Traktion ist enorm und das Kurvenverhalten neutral, das Auto driftet

gleichmäßig weg, ohne zum Drehen zu neigen.

Zur Pflege kann ich

nur noch mal wiederholen, dass auf gleichmäßig abgefahrene Reifen auf allen

Rädern und gleichen Luftdruck zu achten ist. Den Schalter im Knauf, den man

nach Lösen der kleinen Kreuzschlitzschraube nach oben herausziehen kann, sollte

man ab und zu reinigen. Die Gelenke und das Mittenlager der Kardanwelle sind

dauergeschmiert und mit Gummis abgedichtet, Trotzdem gebe ich ab und zu außen

etwas Sprühfett auf die Gelenke, um Eindringen von Wasser zu verhindern. Ein

rostiges Kardangelenk meldet sich mit un?angenehmen Quietschgeräuschen.

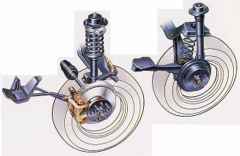

Die

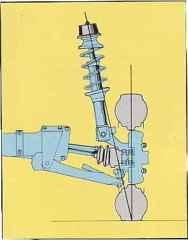

Vorderachse ist eine McPershon-Einzelradaufhängung mit Federbeinen. Für die

Lenkbarkeit befindet sich oberhalb der Feder ein Tellergleitlager und im unteren

Schräglenker ein Kugelgelenk. Gelenkt wird mit einer sehr direkten

Zahnstangenlenkung, die das Gefühl vermittelt, ein Go-Kart zu fahren. Der

Wendekreis beträgt 9,8m. Quietschgeräusche, die scheinbar aus dem Lenkradtopf

kommen, entstehen an der Gummimanschette der Lenksäule an der Spritzwand. Hier

hilft etwas Silikonfett dauerhaft.

Hinten

werden die Räder auch einzeln durch Quer-und Längslenker und

federbeinähnliche Stoßdämpfer geführt. Hier sind die Federn allerdings

separat angeordnet.

Das Fahrwerk entspricht dem Charakter des

Autos: hart und direkt, es bietet wenig Komfort, ermöglicht aber eine recht

sportliche Fahrweise.

Die

Stoßdämpfer sind recht haltbar, Probleme bereiten die Exzenter zur Einstellung

der hinteren Längslenker, da sie gern festrosten. Leider sind alle

Fahrwerksteile sehr nachlässig beschichtet (oft nur ein schwarzer Anstrich ohne

Grundierung) und rosten besonders an den Schweißnähten, was zu Rissen führen

kann. Auch reißen manchmal die oberen Gummilager der Federbeine ab, was sich

durch Poltern bemerkbar macht. Sie lassen sich aber separat tauschen. Ebenfalls

zum Poltern der Vorderachse führen ausgeschlagene Gummis des Querstabilisators,

was vom TÜV aber nicht beanstandet wird, da es auf das Fahrverhalten wenig

Einfluß hat.

Die

vorderen Scheibenbremsen besitzen bei allen Modellen in Europa innenbelüftete

Graugussscheiben. Sie sind als Schwimmsattelbremsen ausgeführt.

Die

Graugussscheiben haben den Nachteil, dass sie stark rosten, nach einer

Regennacht auf dem Parkplatz erstrahlen sie in einer rotbraunen Farbe. Es stört

aber wenig, man muß nur beim ersten Bremsen dran denken. Dafür ?ist die

Bremswirkung gleichbleibend gut, auch bei Streusalz und Nässe. Die Schlitze der

Innenbelüftung rosten schnell zu und sollten ab und zu mit einem

Schraubenzieher gereinigt werden. Der Belagverschleiß wird durch ein Federblech

an einem der Bremsklötze, welches dann laut quietschend an der Scheibe

schleift, angezeigt. Beim Wechsel müssen unbedingt die beiden Beilagebleche und

die vier Führungsbleche mit getauscht werden. Beim Belagwechsel sollten auch

die Bolzen, die den Sattel führen, gereinigt und mit Silikonfett (ATE-Bremsenpaste)

neu geschmiert werden und der Zustand der kleinen Gummimanschetten kontrolliert

werden. Erfahrungsgemäß gibt es aber bei allen Gummiteilen des Justy sehr

wenig Probleme. Die Lebensdauer lässt sich noch verlängern, indem man

Gummiteile gelegentlich mit einem 1:1- Gemisch aus Glyzerin und Alkohol

behandelt.

Im

Motorraum sitzt ein Bremskraftregler, der dafür sorgt, dass der Druck an der

hinteren Bremse geringer gehalten wird.

Die

hinteren Trommelbremsen können gereinigt werden, indem man die Zentralmutter

löst und die Trommel ohne Abzieher herunternimmt. Bei der Montage ist auf die

richtige Lage der gewölbten Scheibe und das richtige Anzugsmoment (147 Nm) zu

achten, da man ansonsten das Radlager zerstören kann.Die

Handbremsseile sind relativ freihängend und müssen ab und zu gefettet werden,

sollen sie im Winter nicht anfrieren.

Sehr rostanfällig ist der Verbinder der hinteren Bremsleitungen rechts vor dem

Hinterrad. Dieser ist aus Messing und zerstört elektrochemisch die darin

verschraubten Bremsleitungen.

Die selbsttragende

Karosserie wird vorn und hinten durch verschraubte Fahrschemel, an denen die

Halbachsen und der Motor-Getriebeblock befestigt sind, verstärkt. Schon den

Subaru 700 gab es als Drei- und Fünftürer, der Justy ist sogar für fünf

Personen zugelassen. Die Konstruktion hat in meinen Augen für den

Alltagsbetrieb entscheidende Vorzüge. Der Unterboden ist glatt geha?lten, nichts

hängt heraus. Die Rücksitzbank lässt sich bei allen Modellen geteilt umlegen,

beim Zweitürer kann man zum Einsteigen mit einem Handgriff den ganzen

Vordersitz vorschieben und die Lehne vorklappen. Die Konstruktion hat eine

Regenrinne am Dach und versenkte Türen. Dafür, dass mir im Winter noch nie

eine Tür zugefroren ist und ich im Handumdrehen einen Dachträger festbekomme,

nehme ich die etwas lauteren Windgeräusche gern in Kauf. Natürlich muß man

dagegenhalten, dass die Karosserie heutigen Sicherheitsstandards nicht mehr

entspricht, es ist eben eine Entwicklung, die Ende de Siebziger entstand. Leider ist die Verarbeitung nicht

besonders gut, da die Montage fast vollautomatisch erfolgte. So sind

Schweißpunkte und-nähte nicht ausreichend geglättet und Blechüberlappungen

schlecht versiegelt. Das rächt sich mit einer verstärkten Rostanfälligkeit.

Die alten Modelle waren noch mit Terotex unterboden-und hohlraumversiegelt. Eine

richtige Hohlraumversiegelung ist die absolute Grundlage, wenn man seinen Justy

länger fahren will. Dazu eignet sich am besten ein Mittel auf Fettbasis (z.b.

Mike Sanders), da Wachs mit der Zeit hart wird. Es kommt darauf an, dass das

Mittel zwischen die punktgeschweißten Bleche zieht. Da die Innenverkleidung

geschraubt ist und die Schweller nach innen offen sind, lässt sich die

Konservierung leicht durchführen. Besondere Schwachstellen sind:

Die hinteren Radläufe,

besonders beim Fünftürer durch die mehrfache Blechüberlappung im vorderen

Bereich

Die vorderen Kotflügel am

Radlauf vorn

Die Schwellerunterkanten

Der vordere Schwellerabschluß

hinter den Spritzlappen

Der Bereich unter dem

Frontscheibengummi

Unterkanten von Türen und

Heckklappe

Tank im Bereich der Lötstellen

für Stutzen und Röhrchen

Man sollte regelmäßig die vorderen

Plaste-Innenkotflügel demontieren, die Spritzlappen vorn abbauen und den

Bereich dahint?er reinigen und konservieren. Entgegen einer weit verbreiteten

Ansicht schützt Dreck nicht, er hält nur wie ein Schwamm die Feuchtigkeit und

verdeckt den Rost vor den Augen des Besitzers.

Hat man ein älteres Modell mit Plastkanten an den

Radläufen, empfehle ich diese zu entfernen, da es darunter immer rostet.

Die Türen sind innen zusätzlich mit einer Folie

abgedichtet. Da durch die äußeren Scheibenschachtgummis immer etwas Wasser

eindringt, sollte man die Türen von innen konservieren und die Folie bei Bedarf

erneuern (Baumarkt). Übrigens haben die Japaner mit Fett sehr gegeizt, so

sollte man bei der Gelegenheit gleich die Schloß- und Fensterkurbelmechanik

schmieren.

Wichtig ist, dass das Auto immer dicht bleibt.

Kleine Durchrostungen sollte man gleich reparieren lassen und deren Ursache

beseitigen. Die Ablaufbohrungen der Schweller müssen immer frei gehalten

werden, ansonsten kann der Schweller und der Innenraum voll Wasser laufen. Damit

die Schwellerunterkanten nicht beschädigt werden, empfehle ich zum Anheben

einen Rangierwagenheber zu verwenden. Dieser wird vorn an der Verbindung des

mittleren Motorlängsträgers mit dem Achsträger, hinten unter dem

Differentialgehäuse angesetzt und das Auto achsweise angehoben.

Die elektrische Anlage gehört zu den Stärken des

Justy. Fast alles (bis auf die Batterie, die vorne im Crashbereich sitzt)

befindet sich alles da, wo es hingehört, und das in einer super Verarbeitung.

Die Lichtmaschine ist an einer geschützten Stelle, der Anlasser gut

zugänglich, die Sicherungen befinden sich am Armaturenbrett. Die Steckverbinder

im Motorraum sind wasserdicht ausgeführt (bis auf den Verbinder des

Hauptpluskabels von der Batterie zum Hauptsicherungskasten und den Stecker am

Anlassermagneten). Der Lampenwechsel ist ein Kinderspiel, was bei modernen Autos

ja nicht mehr so selbstverständlich ist. Ein Justy auf dem Parkplatz mit

vergessenem Abblendlicht ist undenkbar,? da über eine Relaisschaltung das

Hauptlicht mit der Zündung ausgeht. Alle Kabelbäume sind in Wellrohr verlegt.

Bis

1989 hatte der Justy Licht-und Wischerschalter am Kombiinstrument, was sehr

praktisch war. Das wurde aus modischen Gründen durch fummlige

Lenkstock-Drehschalter ersetzt. Außerdem wechselte mit dem Facelift die

Instrumentenbeleuchtung von orange in grün.

Der

Einbau eines modernen Radios ist etwas umständlich, da der Platz im

Radioschacht für die vielen Kabel sehr knapp bemessen ist. Außerdem gibt es

keine passenden Adapter mehr.

Eine

kleine Schwachstelle ist das Zündschloß. Die Kontakte für den

Anlassermagnetschalter brennen ab, man merkt das daran, dass gelegentlich der

Anlasser nicht mehr richtig einspurt (kratzendes Geräusch beim Startversuch).

Außerdem

kann es gelegentlich zu Problemen wegen schlechter Masseverbindung kommen, da

die Kabel auf die lackierte Karosserie geschraubt wurden und nur über die

Schraube Kontakt finden. Da helfen Zahnscheiben und ein Blankkratzen der

Verbindungsstelle.

Unbedingt sollte man einen kompletten Satz

Gummifußmatten haben, die als Originalzubehör einen hohen Rand haben und damit

den Teppich trocken halten. Ansonsten gibt es für das Auto von Subaru

Deutschland leider überhaupt kein Zubehör mehr aus dem Originalkatalog. Da

waren mal Sachen im Angebot wie:

Sportlenkräder von Raid und Atiwe Eine Mittelkonsole und eine klappbare Armlehne

Dachträger Nebelscheinwerfer Spoiler für Heckklappe an der

Oberkante und unter der Scheibe Kofferraumwanne und Hundegitter

Diverse Alufelgen Schwellerverbreiterungen und Spoilerlippen, wie sie am Sondermodell „Flirt“ verbaut waren Anhängerkupplung

Die Anschlüsse für die Hängerkupplung sind

vorbereitet, die Steckverbinder liegen rechts unter der Matte im Kofferraum. Der

Justy darf ungebremst 400kg und gebremst 800kg ziehen.

Zum Anschluß der Nebelscheinwerfer ist es sinnvoll,

zum Ansteuern de?s Relais ein Kabel der Instrumentenbeleuchtung zu verwenden.

Nutzt man das Standlicht wie üblich, kann das Auto mit brennenden

Nebelscheinwerfern abgestellt werden, wenn man das Parklicht eingeschalten hat.

Wer einen Öldruckmesser nachrüsten möchte,

braucht einen Adapter für den Geber mit einem konischen Gewinde R 1/8 DIN 2999,

der anstelle des Öldruckschalters eingesetzt wird und einen

Verlängerungsschlauch, da für die meist größeren Geber der Platz nicht

ausreicht. Der normale Öldruck ist 2,1 bis 3,3 kg/cm² bei 3000 U/min. Einen

Geber für die Öltemperatur setzt man am besten anstelle der Ölablassschraube

ein ( M20x1, 25), die Öltemperatur sollte mindestens 60°C betragen, bevor man

dem Motor volle Belastung zumutet und übersteigt im Normalfall kaum 90°C.

Einige Relais erzeugen recht hohe Spannungsspitzen

beim Schalten, was der Elektronik nicht immer gut bekommt (Allradmagnetventile,

Relais für Heckwischer). Hier hilft eine Diode, die in Sperrichtung parallel

zur Arbeitsspule geschalten wird.

Ich hoffe, dass ich mit meinem Beitrag den Wenigen,

die sich für dieses Auto interessieren, helfen kann. Ich bin selber für jeden

Hinweis auf Fehler und Ergänzungen

dankbar und werde auch den Text gegebenenfalls aktualisieren. Vielleicht gelingt

es mir auch, bei dem einen oder anderen das Interesse für den Justy zu wecken.

Das Fahrwerk entspricht dem Charakter des

Autos: hart und direkt, es bietet wenig Komfort, ermöglicht aber eine recht

sportliche Fahrweise.

Die

Stoßdämpfer sind recht haltbar, Probleme bereiten die Exzenter zur Einstellung

der hinteren Längslenker, da sie gern festrosten. Leider sind alle

Fahrwerksteile sehr nachlässig beschichtet (oft nur ein schwarzer Anstrich ohne

Grundierung) und rosten besonders an den Schweißnähten, was zu Rissen führen

kann. Auch reißen manchmal die oberen Gummilager der Federbeine ab, was sich

durch Poltern bemerkbar macht. Sie lassen sich aber separat tauschen. Ebenfalls

zum Poltern der Vorderachse führen ausgeschlagene Gummis des Querstabilisators,

was vom TÜV aber nicht beanstandet wird, da es auf das Fahrverhalten wenig

Einfluß hat.

Die

vorderen Scheibenbremsen besitzen bei allen Modellen in Europa innenbelüftete

Graugussscheiben. Sie sind als Schwimmsattelbremsen ausgeführt.

Die

Graugussscheiben haben den Nachteil, dass sie stark rosten, nach einer

Regennacht auf dem Parkplatz erstrahlen sie in einer rotbraunen Farbe. Es stört

aber wenig, man muß nur beim ersten Bremsen dran denken. Dafür ?ist die

Bremswirkung gleichbleibend gut, auch bei Streusalz und Nässe. Die Schlitze der

Innenbelüftung rosten schnell zu und sollten ab und zu mit einem

Schraubenzieher gereinigt werden. Der Belagverschleiß wird durch ein Federblech

an einem der Bremsklötze, welches dann laut quietschend an der Scheibe

schleift, angezeigt. Beim Wechsel müssen unbedingt die beiden Beilagebleche und

die vier Führungsbleche mit getauscht werden. Beim Belagwechsel sollten auch

die Bolzen, die den Sattel führen, gereinigt und mit Silikonfett (ATE-Bremsenpaste)

neu geschmiert werden und der Zustand der kleinen Gummimanschetten kontrolliert

werden. Erfahrungsgemäß gibt es aber bei allen Gummiteilen des Justy sehr

wenig Probleme. Die Lebensdauer lässt sich noch verlängern, indem man

Gummiteile gelegentlich mit einem 1:1- Gemisch aus Glyzerin und Alkohol

behandelt.

Im

Motorraum sitzt ein Bremskraftregler, der dafür sorgt, dass der Druck an der

hinteren Bremse geringer gehalten wird.

Die

hinteren Trommelbremsen können gereinigt werden, indem man die Zentralmutter

löst und die Trommel ohne Abzieher herunternimmt. Bei der Montage ist auf die

richtige Lage der gewölbten Scheibe und das richtige Anzugsmoment (147 Nm) zu

achten, da man ansonsten das Radlager zerstören kann.Die

Handbremsseile sind relativ freihängend und müssen ab und zu gefettet werden,

sollen sie im Winter nicht anfrieren.

Sehr rostanfällig ist der Verbinder der hinteren Bremsleitungen rechts vor dem

Hinterrad. Dieser ist aus Messing und zerstört elektrochemisch die darin

verschraubten Bremsleitungen.

Die selbsttragende

Karosserie wird vorn und hinten durch verschraubte Fahrschemel, an denen die

Halbachsen und der Motor-Getriebeblock befestigt sind, verstärkt. Schon den

Subaru 700 gab es als Drei- und Fünftürer, der Justy ist sogar für fünf

Personen zugelassen. Die Konstruktion hat in meinen Augen für den

Alltagsbetrieb entscheidende Vorzüge. Der Unterboden ist glatt geha?lten, nichts

hängt heraus. Die Rücksitzbank lässt sich bei allen Modellen geteilt umlegen,

beim Zweitürer kann man zum Einsteigen mit einem Handgriff den ganzen

Vordersitz vorschieben und die Lehne vorklappen. Die Konstruktion hat eine

Regenrinne am Dach und versenkte Türen. Dafür, dass mir im Winter noch nie

eine Tür zugefroren ist und ich im Handumdrehen einen Dachträger festbekomme,

nehme ich die etwas lauteren Windgeräusche gern in Kauf. Natürlich muß man

dagegenhalten, dass die Karosserie heutigen Sicherheitsstandards nicht mehr

entspricht, es ist eben eine Entwicklung, die Ende de Siebziger entstand. Leider ist die Verarbeitung nicht

besonders gut, da die Montage fast vollautomatisch erfolgte. So sind

Schweißpunkte und-nähte nicht ausreichend geglättet und Blechüberlappungen

schlecht versiegelt. Das rächt sich mit einer verstärkten Rostanfälligkeit.

Die alten Modelle waren noch mit Terotex unterboden-und hohlraumversiegelt. Eine

richtige Hohlraumversiegelung ist die absolute Grundlage, wenn man seinen Justy

länger fahren will. Dazu eignet sich am besten ein Mittel auf Fettbasis (z.b.

Mike Sanders), da Wachs mit der Zeit hart wird. Es kommt darauf an, dass das

Mittel zwischen die punktgeschweißten Bleche zieht. Da die Innenverkleidung

geschraubt ist und die Schweller nach innen offen sind, lässt sich die

Konservierung leicht durchführen. Besondere Schwachstellen sind:

Die hinteren Radläufe,

besonders beim Fünftürer durch die mehrfache Blechüberlappung im vorderen

Bereich

Die vorderen Kotflügel am

Radlauf vorn

Die Schwellerunterkanten

Der vordere Schwellerabschluß

hinter den Spritzlappen

Der Bereich unter dem

Frontscheibengummi

Unterkanten von Türen und

Heckklappe

Tank im Bereich der Lötstellen

für Stutzen und Röhrchen

Man sollte regelmäßig die vorderen

Plaste-Innenkotflügel demontieren, die Spritzlappen vorn abbauen und den

Bereich dahint?er reinigen und konservieren. Entgegen einer weit verbreiteten

Ansicht schützt Dreck nicht, er hält nur wie ein Schwamm die Feuchtigkeit und

verdeckt den Rost vor den Augen des Besitzers.

Hat man ein älteres Modell mit Plastkanten an den

Radläufen, empfehle ich diese zu entfernen, da es darunter immer rostet.

Die Türen sind innen zusätzlich mit einer Folie

abgedichtet. Da durch die äußeren Scheibenschachtgummis immer etwas Wasser

eindringt, sollte man die Türen von innen konservieren und die Folie bei Bedarf

erneuern (Baumarkt). Übrigens haben die Japaner mit Fett sehr gegeizt, so

sollte man bei der Gelegenheit gleich die Schloß- und Fensterkurbelmechanik

schmieren.

Wichtig ist, dass das Auto immer dicht bleibt.

Kleine Durchrostungen sollte man gleich reparieren lassen und deren Ursache

beseitigen. Die Ablaufbohrungen der Schweller müssen immer frei gehalten

werden, ansonsten kann der Schweller und der Innenraum voll Wasser laufen. Damit

die Schwellerunterkanten nicht beschädigt werden, empfehle ich zum Anheben

einen Rangierwagenheber zu verwenden. Dieser wird vorn an der Verbindung des

mittleren Motorlängsträgers mit dem Achsträger, hinten unter dem

Differentialgehäuse angesetzt und das Auto achsweise angehoben.

Die elektrische Anlage gehört zu den Stärken des

Justy. Fast alles (bis auf die Batterie, die vorne im Crashbereich sitzt)

befindet sich alles da, wo es hingehört, und das in einer super Verarbeitung.

Die Lichtmaschine ist an einer geschützten Stelle, der Anlasser gut

zugänglich, die Sicherungen befinden sich am Armaturenbrett. Die Steckverbinder

im Motorraum sind wasserdicht ausgeführt (bis auf den Verbinder des

Hauptpluskabels von der Batterie zum Hauptsicherungskasten und den Stecker am

Anlassermagneten). Der Lampenwechsel ist ein Kinderspiel, was bei modernen Autos

ja nicht mehr so selbstverständlich ist. Ein Justy auf dem Parkplatz mit

vergessenem Abblendlicht ist undenkbar,? da über eine Relaisschaltung das

Hauptlicht mit der Zündung ausgeht. Alle Kabelbäume sind in Wellrohr verlegt.

Bis

1989 hatte der Justy Licht-und Wischerschalter am Kombiinstrument, was sehr

praktisch war. Das wurde aus modischen Gründen durch fummlige

Lenkstock-Drehschalter ersetzt. Außerdem wechselte mit dem Facelift die

Instrumentenbeleuchtung von orange in grün.

Der

Einbau eines modernen Radios ist etwas umständlich, da der Platz im

Radioschacht für die vielen Kabel sehr knapp bemessen ist. Außerdem gibt es

keine passenden Adapter mehr.

Eine

kleine Schwachstelle ist das Zündschloß. Die Kontakte für den

Anlassermagnetschalter brennen ab, man merkt das daran, dass gelegentlich der

Anlasser nicht mehr richtig einspurt (kratzendes Geräusch beim Startversuch).

Außerdem

kann es gelegentlich zu Problemen wegen schlechter Masseverbindung kommen, da

die Kabel auf die lackierte Karosserie geschraubt wurden und nur über die

Schraube Kontakt finden. Da helfen Zahnscheiben und ein Blankkratzen der

Verbindungsstelle.

Unbedingt sollte man einen kompletten Satz

Gummifußmatten haben, die als Originalzubehör einen hohen Rand haben und damit

den Teppich trocken halten. Ansonsten gibt es für das Auto von Subaru

Deutschland leider überhaupt kein Zubehör mehr aus dem Originalkatalog. Da

waren mal Sachen im Angebot wie:

Sportlenkräder von Raid und Atiwe Eine Mittelkonsole und eine klappbare Armlehne

Dachträger Nebelscheinwerfer Spoiler für Heckklappe an der

Oberkante und unter der Scheibe Kofferraumwanne und Hundegitter

Diverse Alufelgen Schwellerverbreiterungen und Spoilerlippen, wie sie am Sondermodell „Flirt“ verbaut waren Anhängerkupplung

Die Anschlüsse für die Hängerkupplung sind

vorbereitet, die Steckverbinder liegen rechts unter der Matte im Kofferraum. Der

Justy darf ungebremst 400kg und gebremst 800kg ziehen.

Zum Anschluß der Nebelscheinwerfer ist es sinnvoll,

zum Ansteuern de?s Relais ein Kabel der Instrumentenbeleuchtung zu verwenden.

Nutzt man das Standlicht wie üblich, kann das Auto mit brennenden

Nebelscheinwerfern abgestellt werden, wenn man das Parklicht eingeschalten hat.

Wer einen Öldruckmesser nachrüsten möchte,

braucht einen Adapter für den Geber mit einem konischen Gewinde R 1/8 DIN 2999,

der anstelle des Öldruckschalters eingesetzt wird und einen

Verlängerungsschlauch, da für die meist größeren Geber der Platz nicht

ausreicht. Der normale Öldruck ist 2,1 bis 3,3 kg/cm² bei 3000 U/min. Einen

Geber für die Öltemperatur setzt man am besten anstelle der Ölablassschraube

ein ( M20x1, 25), die Öltemperatur sollte mindestens 60°C betragen, bevor man

dem Motor volle Belastung zumutet und übersteigt im Normalfall kaum 90°C.

Einige Relais erzeugen recht hohe Spannungsspitzen

beim Schalten, was der Elektronik nicht immer gut bekommt (Allradmagnetventile,

Relais für Heckwischer). Hier hilft eine Diode, die in Sperrichtung parallel

zur Arbeitsspule geschalten wird.

Ich hoffe, dass ich mit meinem Beitrag den Wenigen,

die sich für dieses Auto interessieren, helfen kann. Ich bin selber für jeden

Hinweis auf Fehler und Ergänzungen

dankbar und werde auch den Text gegebenenfalls aktualisieren. Vielleicht gelingt

es mir auch, bei dem einen oder anderen das Interesse für den Justy zu wecken.

Jens Schneider

2002

|

Das Fahrwerk entspricht dem Charakter des

Autos: hart und direkt, es bietet wenig Komfort, ermöglicht aber eine recht

sportliche Fahrweise.

Die

Stoßdämpfer sind recht haltbar, Probleme bereiten die Exzenter zur Einstellung

der hinteren Längslenker, da sie gern festrosten. Leider sind alle

Fahrwerksteile sehr nachlässig beschichtet (oft nur ein schwarzer Anstrich ohne

Grundierung) und rosten besonders an den Schweißnähten, was zu Rissen führen

kann. Auch reißen manchmal die oberen Gummilager der Federbeine ab, was sich

durch Poltern bemerkbar macht. Sie lassen sich aber separat tauschen. Ebenfalls

zum Poltern der Vorderachse führen ausgeschlagene Gummis des Querstabilisators,

was vom TÜV aber nicht beanstandet wird, da es auf das Fahrverhalten wenig

Einfluß hat.

Die

vorderen Scheibenbremsen besitzen bei allen Modellen in Europa innenbelüftete

Graugussscheiben. Sie sind als Schwimmsattelbremsen ausgeführt.

Die

Graugussscheiben haben den Nachteil, dass sie stark rosten, nach einer

Regennacht auf dem Parkplatz erstrahlen sie in einer rotbraunen Farbe. Es stört

aber wenig, man muß nur beim ersten Bremsen dran denken. Dafür ?ist die

Bremswirkung gleichbleibend gut, auch bei Streusalz und Nässe. Die Schlitze der

Innenbelüftung rosten schnell zu und sollten ab und zu mit einem

Schraubenzieher gereinigt werden. Der Belagverschleiß wird durch ein Federblech

an einem der Bremsklötze, welches dann laut quietschend an der Scheibe

schleift, angezeigt. Beim Wechsel müssen unbedingt die beiden Beilagebleche und

die vier Führungsbleche mit getauscht werden. Beim Belagwechsel sollten auch

die Bolzen, die den Sattel führen, gereinigt und mit Silikonfett (ATE-Bremsenpaste)

neu geschmiert werden und der Zustand der kleinen Gummimanschetten kontrolliert

werden. Erfahrungsgemäß gibt es aber bei allen Gummiteilen des Justy sehr

wenig Probleme. Die Lebensdauer lässt sich noch verlängern, indem man

Gummiteile gelegentlich mit einem 1:1- Gemisch aus Glyzerin und Alkohol

behandelt.

Im

Motorraum sitzt ein Bremskraftregler, der dafür sorgt, dass der Druck an der

hinteren Bremse geringer gehalten wird.

Die

hinteren Trommelbremsen können gereinigt werden, indem man die Zentralmutter

löst und die Trommel ohne Abzieher herunternimmt. Bei der Montage ist auf die

richtige Lage der gewölbten Scheibe und das richtige Anzugsmoment (147 Nm) zu

achten, da man ansonsten das Radlager zerstören kann.Die

Handbremsseile sind relativ freihängend und müssen ab und zu gefettet werden,

sollen sie im Winter nicht anfrieren.

Sehr rostanfällig ist der Verbinder der hinteren Bremsleitungen rechts vor dem

Hinterrad. Dieser ist aus Messing und zerstört elektrochemisch die darin

verschraubten Bremsleitungen.

Das Fahrwerk entspricht dem Charakter des

Autos: hart und direkt, es bietet wenig Komfort, ermöglicht aber eine recht

sportliche Fahrweise.

Die

Stoßdämpfer sind recht haltbar, Probleme bereiten die Exzenter zur Einstellung

der hinteren Längslenker, da sie gern festrosten. Leider sind alle

Fahrwerksteile sehr nachlässig beschichtet (oft nur ein schwarzer Anstrich ohne

Grundierung) und rosten besonders an den Schweißnähten, was zu Rissen führen

kann. Auch reißen manchmal die oberen Gummilager der Federbeine ab, was sich

durch Poltern bemerkbar macht. Sie lassen sich aber separat tauschen. Ebenfalls

zum Poltern der Vorderachse führen ausgeschlagene Gummis des Querstabilisators,

was vom TÜV aber nicht beanstandet wird, da es auf das Fahrverhalten wenig

Einfluß hat.

Die

vorderen Scheibenbremsen besitzen bei allen Modellen in Europa innenbelüftete

Graugussscheiben. Sie sind als Schwimmsattelbremsen ausgeführt.

Die

Graugussscheiben haben den Nachteil, dass sie stark rosten, nach einer

Regennacht auf dem Parkplatz erstrahlen sie in einer rotbraunen Farbe. Es stört

aber wenig, man muß nur beim ersten Bremsen dran denken. Dafür ?ist die

Bremswirkung gleichbleibend gut, auch bei Streusalz und Nässe. Die Schlitze der

Innenbelüftung rosten schnell zu und sollten ab und zu mit einem

Schraubenzieher gereinigt werden. Der Belagverschleiß wird durch ein Federblech

an einem der Bremsklötze, welches dann laut quietschend an der Scheibe

schleift, angezeigt. Beim Wechsel müssen unbedingt die beiden Beilagebleche und

die vier Führungsbleche mit getauscht werden. Beim Belagwechsel sollten auch

die Bolzen, die den Sattel führen, gereinigt und mit Silikonfett (ATE-Bremsenpaste)

neu geschmiert werden und der Zustand der kleinen Gummimanschetten kontrolliert

werden. Erfahrungsgemäß gibt es aber bei allen Gummiteilen des Justy sehr

wenig Probleme. Die Lebensdauer lässt sich noch verlängern, indem man

Gummiteile gelegentlich mit einem 1:1- Gemisch aus Glyzerin und Alkohol

behandelt.

Im

Motorraum sitzt ein Bremskraftregler, der dafür sorgt, dass der Druck an der

hinteren Bremse geringer gehalten wird.

Die

hinteren Trommelbremsen können gereinigt werden, indem man die Zentralmutter

löst und die Trommel ohne Abzieher herunternimmt. Bei der Montage ist auf die

richtige Lage der gewölbten Scheibe und das richtige Anzugsmoment (147 Nm) zu

achten, da man ansonsten das Radlager zerstören kann.Die

Handbremsseile sind relativ freihängend und müssen ab und zu gefettet werden,

sollen sie im Winter nicht anfrieren.

Sehr rostanfällig ist der Verbinder der hinteren Bremsleitungen rechts vor dem

Hinterrad. Dieser ist aus Messing und zerstört elektrochemisch die darin

verschraubten Bremsleitungen.